로버스트 제어/벤타블랙

최하늘 지음

미디어버스 발행

신신 디자인

2019년 11월 14일 발행

ISBN 979-11-90434-00-3 (90600)

105x148mm / 120페이지

값 15,000원

책 소개

『로버스트 제어/벤타블랙』은 조각가 최하늘이 쓴 2개의 짧은 소설을 모은 소설집이다. 현대미술작가 혹은 조각가로서 최하늘은 이 두 개의 소설을 통해 미술에 대한 자신의 이야기를 풀어내고 있다.

로버스트 제어

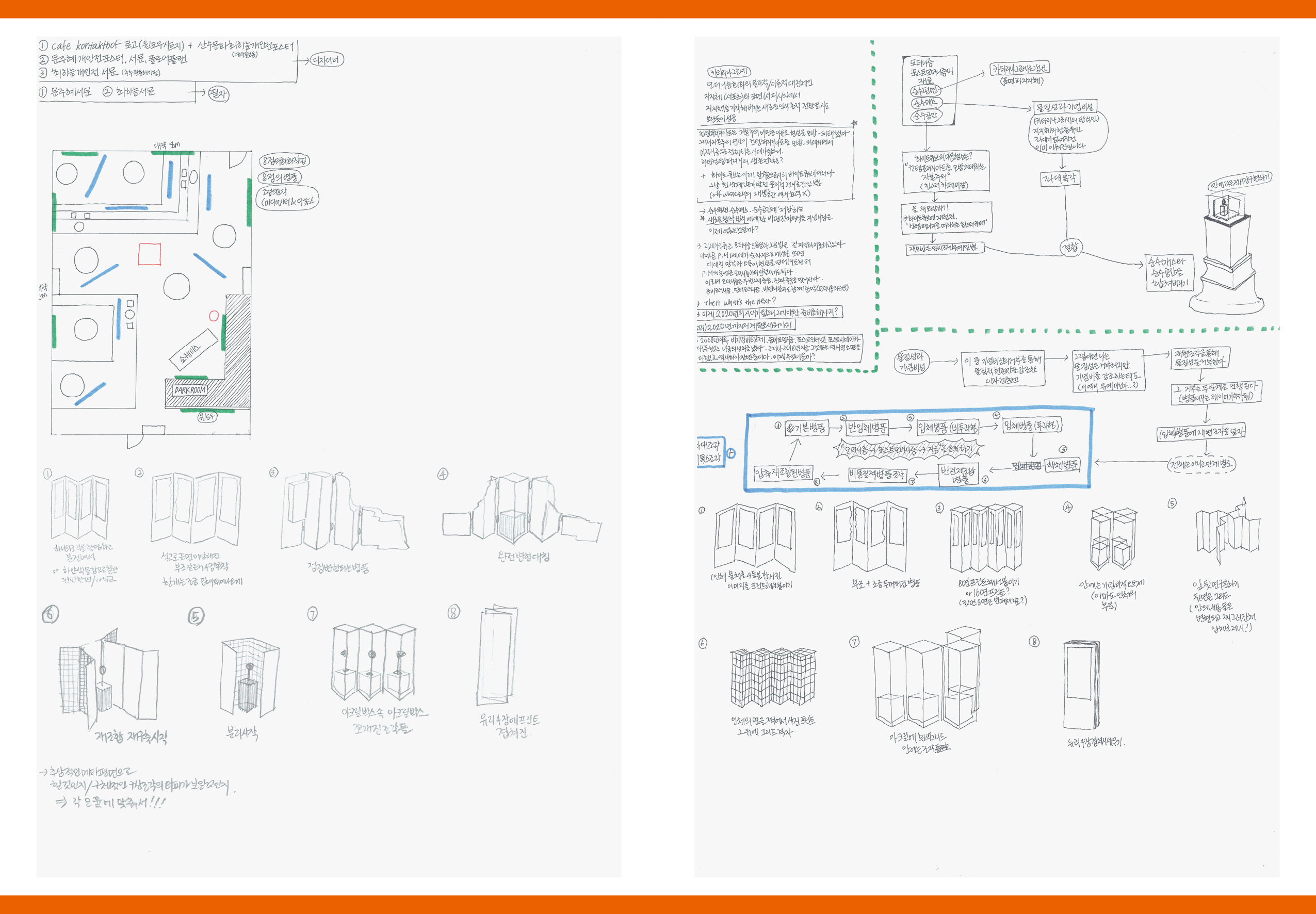

2018년 한 해 동안 두 번의 개인전과 다섯 번의 단체전을 가졌다. 서로 다른 일곱 개의 전시는 독립적으로 존재하지만, 동시에 느슨하게 혹은 강하게 연결되어 있다. 때때로 모든 전시의 작품을 만든 당사자로서 나 스스로 방점을 찍은 것들에 대한 정리/해설이 요구됐고 한 해 동안 참여한 전시, 제작된 작업의 궤적을 돌아보면서 다음 스텝을 준비할 시간이 필요했다. 부득이하게 소설의 형식을 빌려왔지만 결과물은 소설의 형식을 띄지 않고 외려 알 수 없는 글쓰기가 되어버렸다. 다만 허구적인 서사가 가미되었다는 점에서 이것은 소설이다.

벤타블랙

미술을 하면서 겪을 수 있는 여러 가지 상황들, 창작 과정에서 늘 의식하고 있는 것들을 모아 하나의 픽션으로 작성했다. 그를 통해 나는 내가 사적으로 겪는 것들이 단순히 작가의 자기 고백으로 여겨지며 축소되는 것을 거부한다. 이것은 창작하는 모든 이의 이야기이자 동시에 관객의 이야기이기도 하다.

목차

로버스트 제어 3

벤타블랙 97

저자 소개

최하늘은 조각가이다.

책 속에서

“어쨌든 나는 이제 다시 혼자 이곳에서 느린 시간을 보내고 있다. 그가 나에게 준 유산이라면, 이곳에 어떤 전시장이 있고, 어떤 연주회가 열리고, 어떤 디저트가 맛있고, 앉아서 맥주를 마시기에 좋은 곳이 어디인지와 같은 명백한 것들. 이런 실용적인 것들은 그의 부재가 느껴질수록 더욱더 뚜렷한 유산이 되었다. 그를 한국에서 다시 만날 수 있는 방법은 많고 많지만 나는 그에게 연락하지 않기로 결심했다. 나는 그에게 있어 그냥 오래된 귀인이고 싶다. 어차피 나도 이번 출장을 마지막으로 이곳과 작별을 고한다. 우리 둘의 시공은 이렇게 마무리가 될 것이다. 이 정도면 내가 꿈꿨던 로맨스에 어느 정도 부합하지 않을까. 마지막이라고 생각하면 없던 정도 생겨난다고, 나는 이곳이 조금은 그리울 것 같다는 착각에 사로잡혔다. 특히 이곳의 수많은 전시장들. 왜 하필 전시장이냐고 묻는다면, 나는 이곳에서 전시를 관람하는 것이 같은 경험을 서울에서 하는 것과 어떻게 다른지를 설명하고 싶다. 물론 몇 가지를 제외하면 그 둘은 크게 다르지 않다. 적어도 나에게 있어서 미술은 범지구적인 것이니까. 나는 딱 그 정도만 미술을 경험해왔으니까. 그의 설명이 없이 관람하는 미술은 예전만큼 재미있지 않았지만 나는 마치 사별한 애인이 살아생전 간곡히 부탁한 것처럼 열심히 전시를 살폈다. 그러다 보니 어느 정도 내가 미술을 대할 때 어떤 관점에서, 어떤 취향을 갖고 이것들을 감상하는지 알게 되었고, 문득 그에게 이와 같은 사실을 자랑하고 싶었다. 하지만 그는 여기 없지. 그래 사실은 말이야, 서울에서 열리는 전시를 많이 봤어. 공부하는 마음으로. 너에게 자랑하려고.” (7쪽)

“S와 많은 이야기를 주고받았고 그는 나의 의지를 지지해주었다. 또한 흔쾌히 나의 마지막 작업제작을 도와주기로 했다. 사실 이 상황은 철저히 나의 실수에서 비롯되었다. 전시에서 가장 중요한 출품작을 먼저 제작하는 습관을 들였다면 이런 일은 발생하지 않았을 것이다. 뭐든 쉬운 일을 먼저 끝내놓고 큰일을 진행하는 습관은 늘 시간을 버는 방식이라고 믿었고, 이것이 나의 큰 자랑거리 중 하나였다. 하지만 그것이 얼마나 잘못된 착각이었는지 깨닫게 되었다. 어쨌든 마지막 작업은 무조건 완성시켜야한다. 전시장 동선의 가장 안쪽에 자리할 이 조각은 내가 생각하는 결말이다. 그 또한 마지막 작업을 포기할 수 없다는 나의 의견을 이해했고, 내가 얼마나 절박한지 알기에 흔쾌히 나를 돕기로 한 것이다. 뼈대를 포함해 대부분의 덩어리가 이미 만들어져있기 때문에 마무리의 과정이 그리 지난하지 않을 것이다. 나는 그렇게 낙관했다. 나는 S에게 나의 눈과 손을 위임했다. 머릿속에서 완성된 마지막 조각의 이미지를 떠올리며 그에게 지시를 내렸다. 하지만 그것은 생각보다 그리 명료하게 처리될 수 없는 일이었다. 손으로 느끼는 표면의 질감을 언어를 통해 전달하는 것은 매우 어려운 일이었다. 그리하여 결국 그에게 위임된 것들 중 손은 다시 내게 돌아왔다. 나는 직접 재료를 만지며 마지막 조각을 제작하기 시작했다. 내가 보지 못하는 부분을 그가 봐주며 천천히 작업을 진행했다.” (107쪽)