부바키키 - 공감각에 대한 단상 Dialogue on Synesthesia

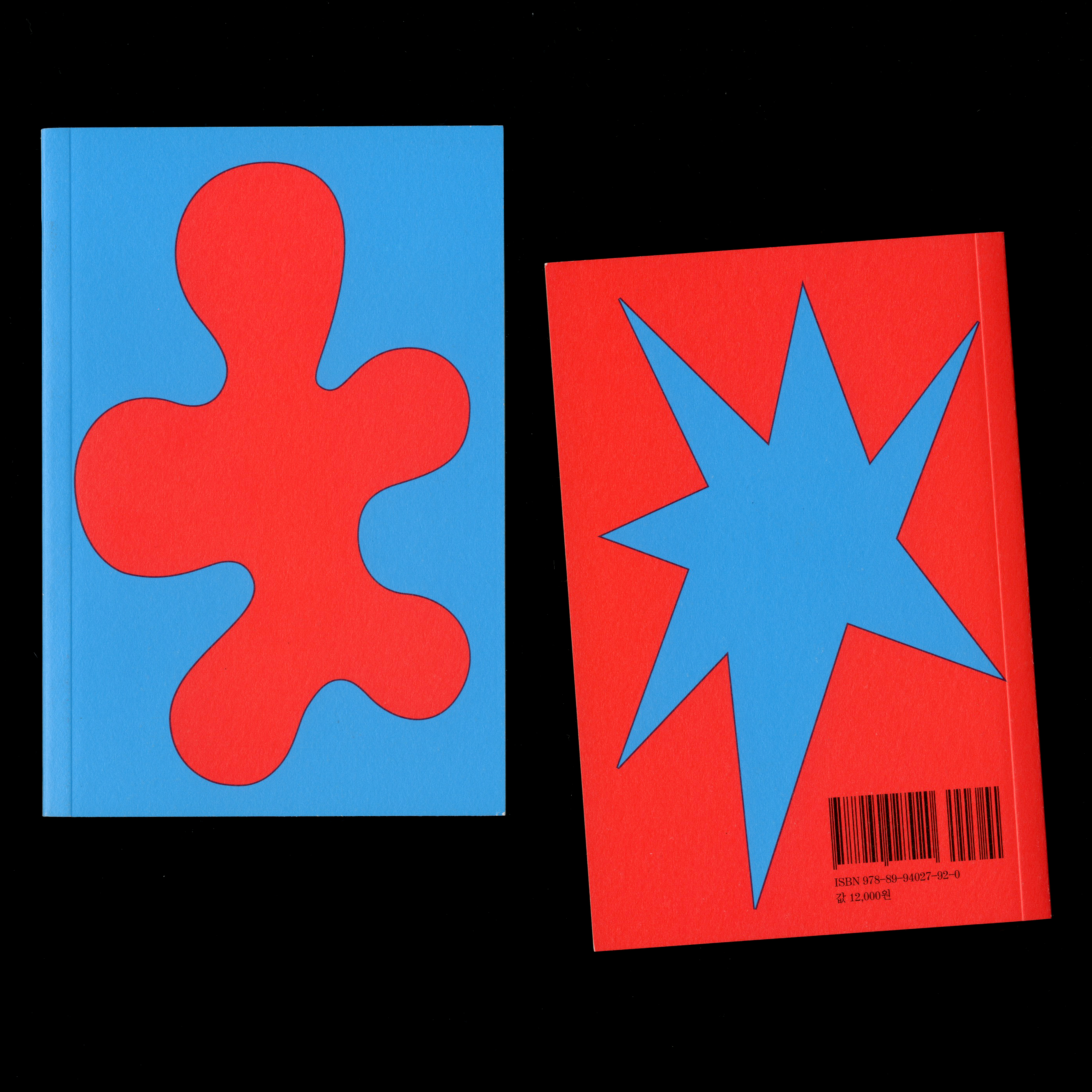

전소정, 안소현, 파니 슐만 지음

미디어버스 발행

디자인 강문식

2018년 8월 17일 발행

ISBN 978-89-94027-92-0 (90600)

100x150mm / 176페이지

값 12,000원

책 소개

『부바 키키 – 공감각에 대한 단상』은 공감각에 대한 전소정 작가의 연구 책자이자 아티스트 북이다. 코리아나 미술관에서 진행되는 <re: Sense> 전시 개막과 함께 출간되었다. 이 책에는 두 개의 대화(서신, 인터뷰)가 담겨 있는데, 첫째는 아트스페이스 풀의 안소현 큐레이터와 주고받은 이메일로 전소정 작가와 음악과 문학, 철학을 넘나들면서 공감각에 대한 이야기를 풀어낸다.

둘째는 쇤베르크에 관한 전시를 기획한 파니 슐만와 함께한 인터뷰이다. 이 작업은 파리 빌라 바실리프라는 프로그램에 참여하면서 전소정이 작업한 ‘공감각 synesthesia’에 대한 리서치 결과이기도 하다.

목차

편지 – 안소현, 전소정

대화 – 파니 슐만, 전소정

저자 소개

전소정은 삶 속에서 포착한 시간의 개념과 감정의 경험에 주목하여 영상, 설치, 퍼포먼스 등의 다양한 매체적 시도를 통해 미시적 관점에서 현재에 질문을 던진다. 인터뷰, 역사적 자료, 고전 텍스트를 전용한 내러티브 등을 바탕으로 이를 파편화 하여 새롭게 구축하면서 예술적 의미를 발견해 내는 작업을 전개하고 있다.

안소현은 큐레이터이자 비평가이다. ‹X 사운드: 존 케이지와 백남준 이후›, ‹끈질긴 후렴›, ‹굿모닝 미스터 오웰 2014›, ‹퇴폐미술전›(2016, 아트 스페이스 풀), ‹정글의 소금›(2017~2018, KF갤러리, 아세안문화원, 베트남 여성박물관) 등의 전시를 기획했으며, 현재 아트 스페이스 풀의 디렉터이며 잡지 ‹포럼A›의 편집장을 맡고 있다.

파니 슐만은 2015년부터 파리 유대교역사박물관의 근현대미술 분과 큐레이터로 재직하며 샤를마뉴 팔레스틴(2017)과 아르놀트 쇤베르크(2016)에 관한 전시를 기획했다. 슐만은 파리에 위치한 독립예술공간 ‘트레즈’의 일원이기도 하다.

책 속에서

“괴테는 감각을 매개로 하여 인간의 내부와 자연은 서로 분리 불가능하게 연결됐다는 확신에 차 있었던 듯싶습니다. 그러므로 대상을 인간의 감각과 완전히 별개의 것으로 파악하는 뉴턴적인 사고방식에 괴테가 격렬한 저항감을 느낀 것은 당연했지요. 피아니스트 마르타 아르헤리치의 연주는 이러한 괴테의 생태론적 직관주의에 가까운 시도가 아니었을까요? 신비로운 과학적 현상을 온통 과잉의 감정들로 넘쳐나게 만들어 버리는 느낌, 조화의 원리로 설명되지 않는 이상한 느낌은 괴테가 주장하는 경탄할 수밖에 없는 상태에 비견할 수 있는 것일까요?” (23쪽)

“저는 여기서 “객관”을 타인과 공유할 수 있는 것으로 이해했습니다. 소정씨가 공감각의 다큐멘터리를 보다, 각자의 공감각을 공유할 수 없다는 것, 예를 들면 저마다 어떤 소리, 어떤 형태에서 다른 색을 본다는 것이 인상적이었다고 하셨지요? 저도 여기에 열쇠가 있다고 생각합니다. 그 지극히 개인적인 착란을 어떻게 밖으로 끌어 낼 것인가, 전소정은 랭보가 될 것인 가?! 하하. 오늘은 여기까지.” (46쪽)

“공감각에 대한 칸딘스키의 진정한 인식이 어떠했는지는 파악하기 어렵습니다. 단순히 하나의 이론으로만 생각한 것인지 아니면 정말 음과 색의 연관성을 실제로 느꼈던 것인지 정확히 알 수 없지요. 우리 내면의 감정을 구체적으로 설명하기 어렵기 때문에 공감각이란 것이 더욱 흥미로운 것입니다. 쇤베르크와 칸딘스키가 오랜 기간 주고받았던 편지에서 이를 더 잘 느낄 수 있습니다. 화가인 칸딘스키는 쇤베르크가 법칙을 어떻게 음악과 예술로 느끼는지 이해하려고 노력하는 모습을 보여줍니다. 물론, 이 둘의 생각이 일치하기란 쉽지 않았지만요. 편지로 서로서로 이해하려고 노력하는 모습을 볼 수 있지만 둘은 매우 다른 분야에서 각자의 분야를 심도있게 연구하고 있었고, 자신의 예술 작품에 대해 항상 소통하고 싶어했습니다. 제가 편지에서 가장 흥미롭게 생각한 부분은, 바로 서로가 이해할 수 없는 말로 표현하고 공유할 수 있기 때문에 어떤 부분은 표현될 수 없다는 점이었습니다.” (53쪽)